Эндометриоз

Эндометриоз считается одним из самых распространенных и тяжелых гинекологических заболеваний. Эта хроническая рецидивирующая патология приводит к функциональным и структурным изменениям в женской репродуктивной системе, негативно влияет на общее состояние, резко снижает качество жизни и трудоспособность. При длительном течении это гормонозависимое состояние особенно опасно для сохранения фертильности.

Эндометриозу подвержены около 7-12% женщин репродуктивного возраста, пик заболеваемости приходится на 25-40 лет. У пациенток с бесплодием частота его выявления составляет 35-44%. Нередко патология диагностируется у подростков и женщин в постменопаузальном периоде, получающих заместительную гормональную терапию. Своевременное обращение к врачу позволяет начать лечить заболевание вовремя и снизить риск осложнений.

Общие

сведения

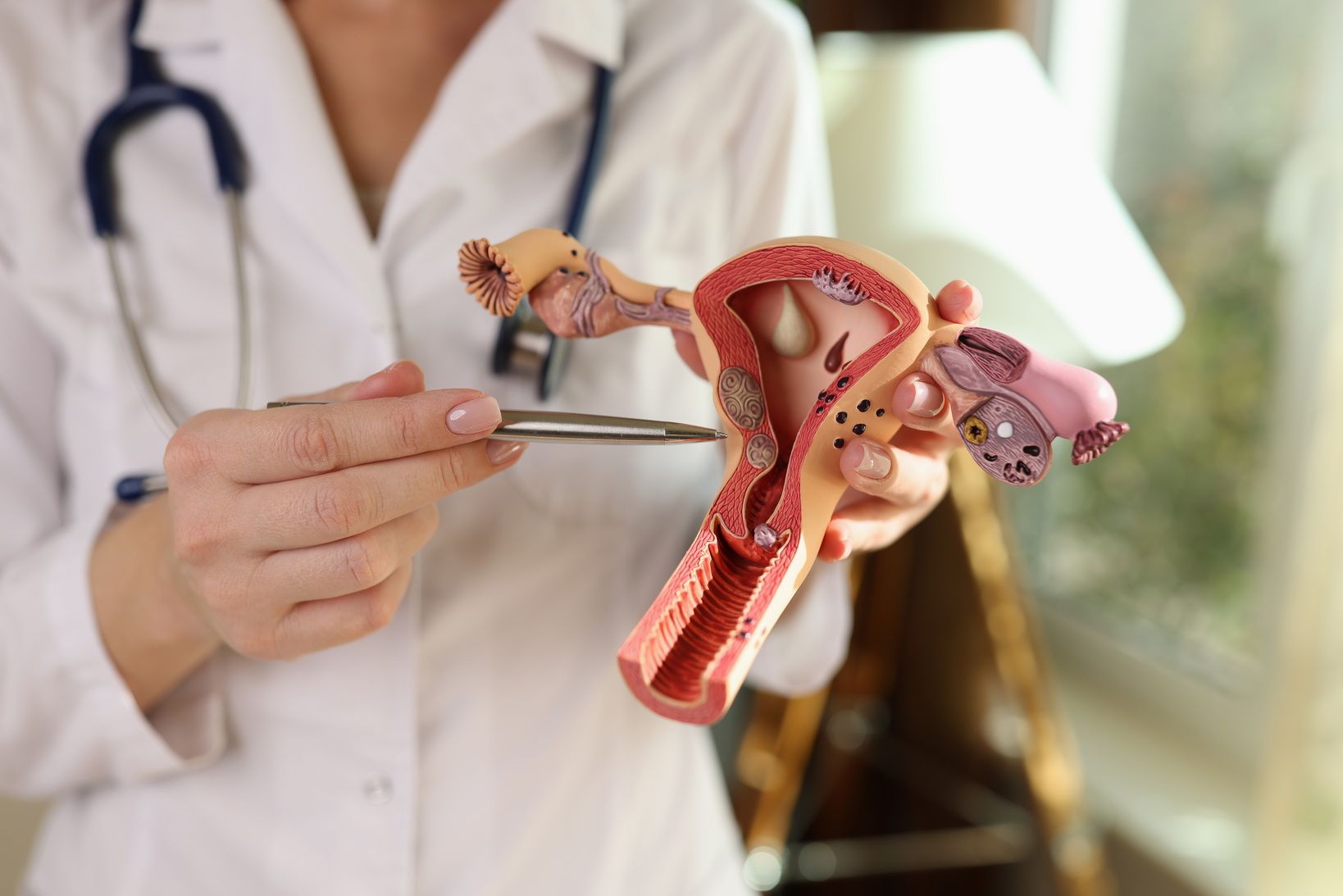

Эндометриозом называется появление участков аномального разрастания ткани, структурно и функционально напоминающей эндометрий, за пределами слизистого слоя матки и вне ее полости. Гетеротопические очаги могут прорастать в соседние анатомические структуры и повреждать их, что вызывает образование рубцов и нарушению функции органов.

Макроскопически участки эндометриоза могут иметь форму узелков, узлов, инфильтратов или кистозных образований плотной консистенции, внутри которых находится содержимое темно-коричневого цвета («шоколадные кисты»).

Гистологическое строение очагов гетеротопии напоминает строение неизмененной слизистой оболочки, выстилающей тело матки. Однако эндометриоидная ткань менее подвержена циклическим превращениям под влиянием гормонов и имеет похожую морфологию, но иную реактивность.

Причины

возникновения

Единой гипотезы, способной объяснить происхождение и механизм развития заболевания, не существует. К основным положениям относятся:

1. Теория ретроградной менструации (или имплантационная теория). Эта концепция получила наибольшее распространение. Согласно ей, эндометриоз появляется из-за ретроградного заброса в брюшную полость жизнеспособных клеток эндометрия, отторгнутых при менструации. Эти клеточные элементы прикрепляются к брюшине, пролиферируют и проникают в подлежащие ткани. В дальнейшем формируется ткань, подобная по строению эндометрию.

2. Гипотеза эндометриального происхождения. Ее сторонники считают, что участки гетеротопии разрастаются из элементов эндометрия, попавших в стенку матки вследствие внутриматочных манипуляций (выскабливаний, хирургических абортов, кесарева сечения, удаления миоматозных узлов и т.д.)

3. Метапластическая теория. Под влиянием воспаления, травмы, гормональных нарушений происходит перерождение эмбриональной брюшины, мезотелия плевры, эндотелия лимфатических сосудов в эндометриоподобную ткань. Данная точка зрения не получила широкого признания, поскольку не имеет строгих научных доказательств.

4. Дизонтогенетическая гипотеза. Очаги гетеротопии формируются из остатков эмбриональных структур (первичной почки, мюллеровых протоков).

5. Теория гормональных нарушений. Многие врачи считают, что ключевую роль в развитии заболевания играет дисбаланс стероидных гормонов. Также имеет место особый ритм секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, что приводит к беспорядочному характеру выброса эстрогенов и прогестерона.

6. Концепция иммунных нарушений. Из-за дефектного ответа иммунной системы нарушается удаление из брюшной полости менструального заброса. Это создает благоприятные условия для имплантации, роста эндометриальных клеток в нетипичных местах.

7. Генетическая теория. Согласно современным представлениям, заболевание представляет собой результат сложных взаимодействий генетических и эпигенетических факторов.

Факторы

риска

К развитию патологии предрасполагает большое количество эндогенных и экзогенных факторов. Это:

- репродуктивный возраст;

- раннее начало менструаций (до 11 лет);

- короткий менструальный цикл (менее 27-28 дней);

- случаи эндометриоза, доброкачественных или злокачественных опухолей половых органов у ближайших родственников;

- пониженная масса тела или ожирение;

- врожденные пороки развития матки, затрудняющие отток менструальных выделений;

- воспалительные заболевания органов малого таза;

- нерациональная контрацепция;

- внутриматочные вмешательства;

- отсутствие беременностей, поздние первые роды;

- низкий уровень прогестерона;

- злоупотребление алкоголем, курение;

- неблагоприятная экологическая обстановка.

Виды

эндометриоза

В зависимости от расположения гетеротопических очагов выделяют такие разновидности эндометриоза, как:

1. Генитальный:

- внутренний (аденомиоз).Поражаются тело и перешеек матки, интрамуральные отделы маточных труб, а также мышечный слой матки;

- наружный. Делится на перитонеальный (эндометриальные клетки имплантируются в фаллопиевы трубы, яичники, прямокишечно-маточное углубление), экстраперитонеальный (разрастание аномальной ткани происходит во влагалище, промежности, влагалищном сегменте шейки матки, позадишеечной околоматочной клетчатке)

2. Экстрагенитальный.

Распространен гораздо реже, чем генитальная форма. Изменения развиваются в других анатомических структурах, не связанных с репродуктивной системой (бронхолегочный тракт, кожа, кишечник, сальник, диафрагма, почки, пупок, послеоперационные рубцы, головной мозг и т.д.)Симптомы

Эта хроническая рецидивирующая болезнь характеризуется разнообразием клинической картины от бессимптомного течения до выраженного болевого синдрома, имитирующего «острый живот». Заболевание проявляется индивидуально в каждом случае. Основными признаками генитального эндометриоза являются:

- циклические боли в нижних отделах живота, поясничной области различной интенсивности, усиливающиеся перед менструацией и ослабевающие после ее завершения;

- обильные, болезненные менструации с частым развитием анемии;

- мажущие кровянистые выделения в пред- и постменструальном периоде;

- боль при половом акте, посткоитальные кровотечения;

- бесплодие, самопроизвольные аборты.

Часто отмечаются расстройства психоэмоциональной сферы в виде неустойчивости настроения, раздражительности, эмоциональной лабильности, депрессии. Из-за диспареунии нарушается сексуальная функция, теряется интерес к сексуальным отношениям вплоть до полного отказа от них.

При затрагивании соседних органов (кишечника, мочеточников, мочевого пузыря) пациенток беспокоят затрудненная или болезненная дефекация, расстройства мочеиспускания. Сначала такие жалобы появляются периодически, но со временем становятся более выраженными. При прогрессировании заболевания и прорастании эндометриальной ткани в органы мочевыделения или прямокишечную стенку боль становится постоянной, в моче или стуле появляется кровь.

Симптомом эндометриоза бронхолегочной системы является кашель с кровью в мокроте, причем кровохарканье возникает с началом менструации и прекращается вместе с ней.

Диагностика

Своевременность диагностики очень важна для прогноза заболевания, восстановления нарушенной фертильности, так как временной фактор и возраст в этом вопросе играют ключевую роль.

После сбора анамнеза и общего осмотра врач-гинеколог проводит бимануальное влагалищно-абдоминальное исследование, имеющее наибольшую информативность перед началом менструации. Ректовагинальный осмотр проводится при подозрении на распространенные формы заболевания.

Осмотр гинеколога позволяет лишь заподозрить эндометриоз, подтвердить диагноз и уточнить степень поражения можно только с помощью инструментальных методов обследования.

- Ультразвуковое исследование. УЗИ с использованием трансвагинальных или трансректальных датчиков дает возможность получить детализированную оценку анатомических нарушений органов малого таза.

- Магнитно-резонансная томография. МРТ применяется для оценки распространенности глубокого инфильтративного эндометриоза с прорастанием в кишечник, мочевой пузырь или мочеточники. Также магнитно-резонансная томография выполняется перед оперативным вмешательством, чтобы выбрать наиболее подходящий доступ, уточнить объем реконструктивно-пластической операции.

- Лапароскопия. Эта инвазивная методика является «золотым стандартом» диагностики болезни. Лапароскопия позволяет выявить эндометриальные имплантаты, провести их биопсию для гистологического подтверждения диагноза, а также установить причину хронических тазовых болей или бесплодия.

В крови пациентов с эндометриозом могут повышаться уровни онкомаркеров: CA-125, РЭА, СА-19-9. Однако их концентрация увеличивается и при других патологических состояниях, поэтому исследование на онкомаркеры используется только в качестве вспомогательного метода контроля за течением эндометриоза и оценки эффективности его лечения.

Лечение

В связи с многообразием клинических форм заболевания не существует стандартной схемы лечения. Подбор терапии должен осуществляться врачом индивидуально с учетом жалоб, клинической картины, степени распространенности процесса, желания женщины иметь детей. Чем раньше начать лечить патологию, тем выше эффективность терапии.

Современный подход к долгосрочному ведению пациенток с эндометриозом включает хирургическое вмешательство и прием гормональных препаратов.

Операция позволяет оценить распространенность процесса, радикально удалить патологический субстрат и спайки. Показания к хирургическому лечению определяются в ходе динамического наблюдения за пациентом.

В ходе лечебно-диагностической лапароскопии могут проводиться следующие манипуляции:

- деструкция очагов эндометриоза брюшины (иссечение, коагуляция, вапоризация);

- энуклеация эндометриоидных кист;

- иссечение ретроцервикального эндометриоза;

- удаление одного или обоих яичников;

- тотальная гистерэктомия с удалением инфильтратов при выполненной репродуктивной функции;

- рассечение спаек и овариолизис;

- хирургическое вмешательство на кишечнике или мочевом пузыре;

- лапароскопическое разрушение нервных сплетений вокруг матки и нервных узлов в области крестца.

Большинство специалистов считает, что даже при распространенных формах болезни необходимо придерживаться принципов реконструктивно-пластической хирургии и максимального сохранения овариального резерва.

Медикаментозная терапия направлена на подавление функции яичников, индукцию гипоэстрогении и аменореи, так как низкий уровень эстрогенов способствует атрофии гетеротопических очагов. Другим принципом лечения является перевод гормонального статуса в высокоандрогенный, при этом также происходит снижение содержания эстрогенов и возникновение атрофических процессов в эндометриоидных имплантах.

Прием лекарственных препаратов не приводит к полному выздоровлению, однако положительным образом влияет на качество жизни, предупреждает возникновение распространенных форм болезни, профилактирует послеоперационные рецидивы. Важную роль играет профилактика осложнений.

Для гормональной терапии используются прогестагены, эстроген-гестагенные средства, а-ГнРГ (агонисты гонадотропин-рилизинг гормона), антигестагены и т.д. Дополнительно могут назначаться негормональные препараты (например, нестероидные противовоспалительные средства для облегчения болевого синдрома, препараты железа в целях коррекции постгеморрагической анемии).

Эндометриоз на начальных этапах развития обычно поддается лечению и контролю, поэтому в большинстве случаев после проведения комплексной терапии у женщины сохраняется возможность зачать и выносить ребенка.

Осложнения

Частым осложнением болезни является рубцово-спаечный процесс в брюшной полости, который приводит к бесплодию. Если беременность все-таки наступила, увеличивается риск самопроизвольного аборта. Роды у таких пациенток могут сопровождаться кровотечением, слабостью родовой деятельности.

Одно из последствий отсутствия лечения эндометриоидной кисты яичника — разрыв ее стенки с кровотечением в брюшную полость. В результате этого эндометриальные клетки распространяются по организму и попадают на другие органы. Данное состояние требует экстренного хирургического вмешательства, так как излившееся содержимое кисты становится причиной перитонита и чаще встречается при запущенных формах заболевания.

Злокачественная трансформация участков эндометриоза встречается редко, однако пациентки с длительно текущим заболеванием имеют 2-3-кратное увеличение абсолютного риска рака яичников по сравнению с популяционным.

Лечение бесплодия с помощью ЭКО при эндометриозе — задача, требующая от врача обширных знаний и профессионализма. Специалисты клиники репродукции и генетики NGC во Владивостоке обладают большим опытом ведения пациенток с данным заболеванием, в том числе его тяжелыми формами, придерживаются современных клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины. Передовые репродуктивные технологии и протоколы ЭКО в «Next Generation Clinic» помогли многим женщинам успешно забеременеть и родить ребенка, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Часто задаваемые вопросы

Диагностированный эндометриоз требует обязательного лечения. Отсутствие терапии чревато бесплодием и хроническим невынашиванием беременности из-за отсутствия благоприятных условий для прикрепления плода к матке. Патология снижает качество жизни. Она провоцирует боли внизу живота, неприятные ощущения во время секса, анемию. Нарушения структуры слизистой оболочки опасны спайками в маточных трубах, яичниках, матке. Осложненная форма может стать причиной рака.

Да, забеременеть с таким диагнозом возможно. Вероятность зачатия зависит от формы и стадии заболевания. Повышают шансы на зачатие:

- Легкая или средняя степень патологии.

- Отсутствие спаек в малом тазу, маточных трубах.

- Регулярная овуляция.

- Возраст женщины до 35 лет.

- Высокий овариальный резерв.

При тяжелой форме шансы на естественное зачатие существенно снижаются, но беременность возможна с помощью ЭКО.

Да, наследственная предрасположенность к эндометриозу есть. Риск его развития повышается, если патология была выявлена у ближайших родственниц пациентки. Однако генетический фактор – не основной в развитии болезни.